Der Wandel aus der Sicht der Einheimischen

Ortszentrum von St. Ulrich nach Nordwest (um 1930) © Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abt. 14, Amt für audiovisuelle Medien, Fotograf Leo Bährendt

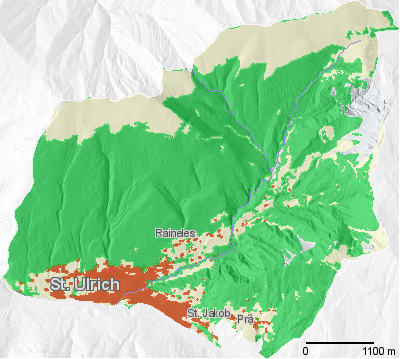

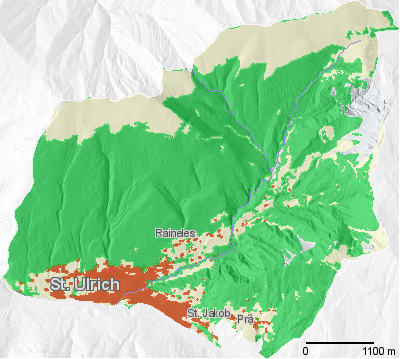

Die Gemeinde St. Ulrich hat bereits vor dem Ersten Weltkrieg einen erheblichen Wandel erlebt, der durch die florierende Holzschnitzerei und den wachsenden Fremdenverkehr hervorgerufen worden war. In den 1950er Jahren setzte ein zweiter Entwicklungsschub ein. Die bestehende Kulturlandschaft wurde seit diesem Zeitpunkt stark verändert.

Die treibende Wirtschaftskraft war bis nach dem Zweiten Weltkrieg die Holzschnitzerei. Ab den 1950er und 1960er Jahren erreichte dann der Tourismus einen immer höheren Stellenwert und trug folglich entscheidend zur Entwicklung des Tales bei. Es setzte ein Bauboom ein, der nach der alpinen Weltmeisterschaft im Jahr 1970 den Höhepunkt erreichte. Bis dahin waren die meisten Wiesen in Zentrumsnähe verbaut worden. Der erste Bauleitplan aus dem Jahr 1973 sah einige Erweiterungszonen in zum Teil sehr entlegenen Gebieten dar. Die Verbauung dieser Zonen verstärkte die Zersiedlung.

Neben den Siedlungen hat sich auch die Landwirtschaft stark verändert. In den 1950er Jahren gab es in der Gemeinde noch Getreidefelder. Im Tal wurde vor allem Roggen angebaut, auf höher gelegenen Hängen auch Gerste. Zwischen den Feldern wuchs auf schmalen Streifen sowie auf den Fuhrwegen der Wägen Gras. Diese Grasflächen wurden gemäht, doch die größte Heumenge musste damals noch auf der Alm gewonnen werden. Im Tal gab es meist zwei Heuernten, in schlechten Jahren auch drei, auf der Alm nur eine. Heute ist die dreimalige Mahd von einigen Wiesen im Tal die Norm.

Blick auf Innerraschötz (Flitzer und Peter Scharte) (1954-1956) Bearbeitung: Dusleag & Wanker; Datengrundlage: Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Raumordnung

In den 1950er Jahren verschwanden immer mehr Felder aus dem Landschaftsbild und heute wird nur noch Grünlandwirtschaft betrieben. Es handelt sich hier vorwiegend um Kleinbauern mit weniger als 10 Rindern. Auch die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat im Laufe der Jahrzehnte abgenommen. Im Zuge dieser Entwicklung wurden auch viele Haus- und Hofgärten aufgelassen oder verkleinert. Noch bis in der Nachkriegszeit war es üblich, dass an jedem Hof verschiedene Kulturpflanzen für den Eigenbedarf angebaut wurden. Bis heute erhalten geblieben ist die Frühlings- und Herbstweide, die einige Landwirte noch anwenden. Ein Problem der Viehwirtschaft stellt die Entsorgung der großen Güllemengen dar. Das zu häufige Ausbringen von Gülle führt zu Überdüngung der Wiesen und zu Geruchsbelästigungen.

Die Waldflächen nahmen als Folge der Höfeauflassung und des geringeren Holzbedarfes für Bauzwecke und für die Holzschnitzerei zu. Erkennbar ist dieser Trend daran, dass Lichtungen zuwachsen, der Wald dichter ist und in Richtung Hofgelände vordrängt und im Dorf der Laubwald zunimmt. Schwer zugängliches sowie steiles Gelände wird nicht mehr bewirtschaftet und wächst somit zu. Im Bereich des Raschötzwaldes ist ein leichter Anstieg der Waldgrenze zu erkennen, da die Weidenutzung in letzter Zeit geringer war.

Zusammenfassende Aussagen der befragten Personen E. Moroder, L. Moroder und E. Perathoner

[ nach oben ]